まめこ

まめここんにちは!

元個人勢Vtuberのまめこ(concon_mameco)です。

今回は、音声収録に必要な機材のひとつ『オーディオ・インターフェース』について解説します。

配信音声を綺麗に収録できるダイナミックマイクやコンデンサーマイクを使う場合、基本的には「オーディオ・インターフェース」という音響機材を通してPCに接続する必要があります。

オーディオ・インターフェースの値段はピンキリで、配信や宅録で手軽に使えるものから、プロのミュージシャンがレコーディングで使用する高性能なものなどさまざまです。

この記事では、オーディオ・インターフェースの役割や選び方から、配信におすすめの製品について詳しく解説します。

ご自身の活動に合う機材探しのお手伝いができれば幸いです。

\ イラスト1枚でVtuberになれる /

【IRIAM(イリアム)】

(PR)イラスト1枚で誰でもVtuber・Vライバーになれる配信アプリ【IRIAM(イリアム)】。

Vライバー専用のプラットフォームで、オリジナリティあふれる配信者がたくさん!

【IRIAM(イリアム)】の特徴

- 自分だけのオリジナルキャラクターで配信できる!

- 一定の条件を満たすことで収益を得ることも可能!

- モデリング知識や多額の投資が不要!

- バーチャルライブ配信アプリとして最高位の評価を獲得!

まめこ

まめこVtuber・Vライバーに大人気のアプリです!

\ 今すぐVtuber・Vライバーになろう /

オーディオ・インターフェースとは

「オーディオ・インターフェース」という名前に聞きなじみがない方も多いと思います。

モブ子さん

モブ子さん「オーディオ・インターフェース」っていったい何?

まめこ

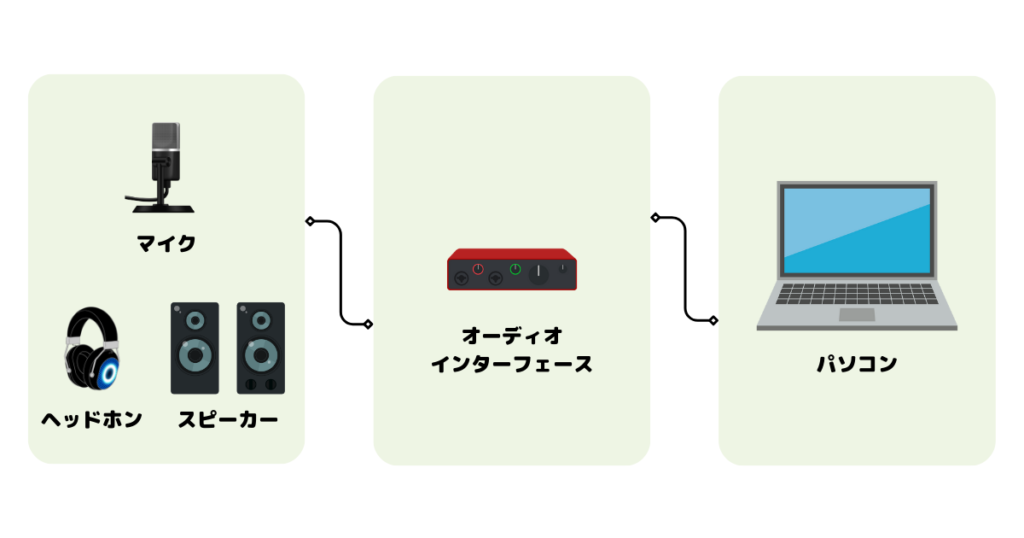

まめこ簡単に言うと、「マイクやスピーカーとパソコンをつなぐ機材」のことです!

オーディオ・インターフェース(英:Audio Interface)とは、マイクや楽器からのアナログ信号(=音)をパソコンで扱うことができるデジタル信号に変換してパソコンに取り込んだり、パソコンのデジタル信号をアナログ信号に変えてスピーカーに送ったりすることができる機材のことをいいます。

コンデンサーマイクの場合は特に、ダイナミックマイクとは異なり「ファンタム電源」と言われる外部からの電源供給がないと作動しないものがほとんどです。

そのため、通常、コンデンサーマイクを使用する場合には、「オーディオ・インターフェース」を介することが必須とも言えるのです。

オーディオ・インターフェースの役割

オーディオ・インターフェースの主な役割としては、以下のようなものがあります。

- アナログ-デジタル変換

- デジタル-アナログ変換

- 接続と制御

アナログ-デジタル変換

マイクや楽器から出る音はアナログ信号という、コンピュータが直接理解できない形式です。

そこでオーディオ・インターフェースが登場し、このアナログ信号をコンピュータが理解できるデジタル信号に変換します。

これにより、コンピュータは音声を処理し、録音したり、エフェクトを追加したりすることができます。

デジタル-アナログ変換

コンピュータ内部で作られたデジタル音声を、アナログ信号に変換します。

これにより、スピーカーやヘッドフォンから音声を再生することができます。

接続と制御

オーディオ・インターフェースは、マイクや楽器、スピーカーなどさまざまなタイプのオーディオ機器をコンピュータにつなげるための端子を提供します。

また、音量の調整入出力ソースの選択など、音の設定や制御を行うための機能も持っています。

Vtuberの配信におすすめの価格帯

オーディオ・インターフェースの価格帯は、安いものだと5,000円程度からありますが、継続して配信活動を行う場合はおおよそ10,000~20,000円程度のものがおすすめです。

10,000~20,000円程度

ただし、Vtuber活動に伴って音楽制作(DTM)を行う予定がある方や、プロフェッショナルな機能を求める方は、それ以上の価格帯のものを選ぶと良いでしょう。

オーディオ・インターフェースが不要なマイクもある

上記の【YAMAHA AG01】のように、中にはUSB接続が可能でオーディオ・インターフェースがなくても直接PCやスマホに繋げられるコンデンサーマイクもあります。

これらは変換ケーブルなども必要なく、単体でパソコンと繋げても問題のない作りになっています。

また、ヘッドセットのマイクを使用して配信する場合には、ミニジャックの端子で直接パソコンと接続できるため、基本的にはオーディオ・インターフェースは必要ありません。

オーディオ・インターフェースの選び方

オーディオ・インターフェースを選ぶ際には、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。

- 目的に合ったデザイン

- 接続規格と対応OS

- マイクの種類

- 必要な入出力端子の数

- 機能

- 付属ソフトウェアの有無

- 予算

目的に合ったデザイン

自分がどのような目的やシチュエーションで使用するかを考えてみましょう。

「生配信か収録配信か」「雑談配信か音楽配信か」などの違いによって、オーディオ・インターフェースに必要な機能が異なります。

接続規格と対応OS

オーディオ・インターフェースのUSB接続の規格には、USB 2.0とUSB3.0、そしてType-Cなどの種類があります。

対応する接続端子がPCに備わっているか確認しておくことも大切です。

また、接続するPC・スマホなどのOSに対応しているかどうかもあらかじめ調べておく必要があります。

マイクの種類

使用するマイクがダイナミックマイクかコンデンサーマイクかによって、選ぶ基準も変わります。

コンデンサーマイクを使用する場合、通常はファンタム電源(主に48Vのもの)が必要となるからです。

ダイナミックマイクであればファンタム電源を供給できない端子でも使えますが、コンデンサーマイクを使用する場合は必ず『48Vのファンタム電源』に対応したオーディオ・インターフェースを選択するようにしましょう。

必要な入出力端子の数

接続可能な端子の数(=マイクを繋げられる数)や形状は、オーディオ・インターフェースによって異なります。

使用するマイクの種類と本数、ピアノやギターなどの楽器を接続するのかなど、自身の使用目的に合わせて必要な入出力数を想定しておくことが重要です。

まめこ

まめこマイクと楽器を同時に接続したい場合、2つ以上の入力端子が必要です。

弾き語りをする際など、音声用と楽器用でコンデンサーマイクを2つ同時に使うような場面では、ファンタム電源が供給できる端子が2つ以上あるオーディオ・インターフェースが必要です。

機能

生配信をメインに活動する方は、簡単に使える内蔵エフェクト付きのオーディオ・インターフェースを選ぶと良いでしょう。

「ループバック機能」や「リバーブ(エコー)機能」は、生配信をする際にとても便利な機能です。

これらの機能については、対応できる機種が限られるので注意しましょう。

付属ソフトウェアの有無

音楽制作にも挑戦してみたい方は、DAW(音楽制作)ソフトが付属する製品が絶対的におすすめです。

YAMAHA製のオーディオ・インターフェースには、高性能な『Cubase AI』という音楽制作ソフトが無料で付属するものが多く存在します。

『Cubase AI』は、初心者でも使いやすく構成されているため、DAW未経験の方にもおすすめのソフトです。

まめこ

まめこ私も『Cubase AI』を使っています!

Cubaseのプロ版はこちら

予算

オーディオ・インターフェースは価格帯が広いため、予算に合わせて選ぶことも重要です。

値段を気にせず選ぶなら、自身の配信スタイルに合う機能が搭載されているかどうかで決めると良いでしょう。

おすすめのオーディオ・インターフェース

オーディオ・インターフェースそれぞれに特性と機能があり、どんな機器をつなげられるか、どれだけ高品質な音を扱えるかなども異なるため、自分のやりたいことに合ったオーディオ・インターフェースを選ぶことが重要です。

そこで、Vtuberの配信活動におすすめのオーディオ・インターフェースを、メーカーごとにいくつかご紹介します。

YAMAHA社

音響機器メーカーとして世界トップレベルを誇るYAMAHA。

まめこ

まめこ回し者ではありませんが、音楽をやっている身としては「YAMAHA製品」というだけで無条件に信頼度が増します。

YAMAHAは、長い歴史と経験を持る1887年創業の音響機器メーカーです。

クリアでナチュラルな音質を持つ製品が特徴で、業務用音響機器からホームオーディオまで、幅広い製品ラインナップを展開。

感性と多彩な技術を融合した革新的な製品を提供し続けていることで、音響機器メーカーとして世界的に高い評価を得ています。

YAMAHA AG03

多くのライブ配信者に愛されているのが、【YAMAHA AG03】です。

オーディオ・インターフェースとミキサーの両方の機能が搭載された便利な機材です。

ライブ配信に便利なループバック機能が付いていることや、マイクの音量を手元で簡単に調節できることが人気の理由です。

ただし、「ゲイン(音量)を上げるとノイズが乗りやすい」というレビューもあり、ボーカルやギターなどの収録で使用するにはあまりおすすめできません。

雑談配信やゲーム実況などの、会話がメインの活動にはとても重宝されるでしょう。

| マイク対応端子 | 1箇所 |

|---|---|

| ファンタム電源対応端子 | 1箇所 |

| ループバック機能 | あり |

| 最大ビットレート | 24-Bit |

| 最大サンプリングレート | 192 kHz |

| 外形寸法 | (幅)129×(高さ)63×(奥行き)202mm |

| 質量 | 0.8kg |

YAMAHA AG06mk2

【YAMAHA AG06MK2】は、ライブ配信に特化したオーディオ・インターフェースです。

AG03ろ同じく、オーディオ・インターフェースとミキサーの両方の機能が搭載されています。

2本のコンデンサーマイクを同時に使用可能で、スマートフォン用の4極ミニ入出力端子も搭載しています。

USBで接続された機器からの音声を配信音に加えるループバック機能があり、音質も向上しています。

さらに、音量を整えるコンプレッサーや音域ごとにバランスを調整するEQなどのDSPエフェクトが搭載されています。

直感的な操作性も特徴で、配信中のとっさの判断によるマイク入力音のミュートなどが可能です。

| マイク対応端子 | 2箇所 |

|---|---|

| ファンタム電源対応端子 | 2箇所 |

| ループバック機能 | あり |

| 最大ビットレート | 24-Bit |

| 最大サンプリングレート | 192kHz |

| 外形寸法 | (幅)152×(高さ)63×(奥行き)201mm |

| 質量 | 0.9kg |

Steinberg社

Steinbergは、世界中に何百万人ものユーザーを持つドイツのオーディオソフト&ハードウェアメーカー。

人々の表現活動にインスピレーションを与え、クリエーターとオーディエンスが共に情熱を感じられるようなテクノロジーの開発に全力を尽くしているのが特徴。

Steinberg社は、音楽をリアルタイムで録音・演奏するための技術「ASIO」や、音楽に様々なエフェクトを加えるためのプラグインの規格「VST」を開発し、業界の標準を作ってきた実績があります。

また、親会社はYAMAHAで、サポートはYAMAHAが行っていることから、日本人にとっては親しみや安心感が持てます。

Steinberg UR22C

オーディオインターフェースの新定番とも言えるモデルで、DSPエフェクト処理を実現するdspMixFxテクノロジーによって、より手軽に高度な収録が可能です。

弾き語りをする場合、ボーカル用と楽器用でコンデンサーマイクを2本同時に使いますが、そんなときに便利なのが【Steinberg UR22C】です。

コンデンサーマイクを2本同時に使用する場合にも対応できる「ファンタム電源対応のコンボジャックが2つあること」が最大の魅力。

ループバック機能もあるので、ライブ配信、歌配信、DTMなどマルチに対応できます。

また、USB3.1に対応したことで、高音質での録音・再生も可能となりました。

さまざまな配信活動をしたい人におすすめのオーディオ・インターフェースです。

まめこ

まめこ私もUR22Cを愛用しています!

| マイク対応端子 | 2箇所 |

|---|---|

| ファンタム電源対応端子 | 2箇所 |

| ループバック機能 | あり |

| 最大ビットレート | 32-Bit |

| 最大サンプリングレート | 192 kHz |

| 外形寸法 | (幅)159×(高さ)47×(奥行き)159mm |

| 質量 | 1.0kg |

Steinberg UR12

DTM初心者にも使いやすい機能が一通り揃っているのが、【Steinberg UR12】です。

値段が安いので、音声のみで配信をしたい場合におすすめです。

また、ライブ配信に便利なループバック機能も付いています。

価格が抑えめながらも主要なDAWソフトにも対応しており、汎用性は高いです。

| マイク対応端子 | 1箇所 |

|---|---|

| ファンタム電源対応端子 | 1箇所 |

| ループバック機能 | あり |

| 最大ビットレート | 24-Bit |

| 最大サンプリングレート | 192kHz |

| 外形寸法 | (幅)159×(高さ)46×(奥行き)144mm |

| 質量 | 0.85kg |

Behringer社

Behringerは、音響機器メーカーとして「2分の1の価格で2倍の性能を」を目指しているメーカーです。

1989年にウリ・ベリンガー氏によって設立され、ウリ氏自身が直接指揮を執ることにより品質の向上とコストダウンを成功させました。

現在では、手頃な価格で高品質な製品を提供し、コストパフォーマンスが高いことで人気となり世界中で使われています。

Behringer U-PHORIA UMC22

【Behringer U-PHORIA UMC22】は、手頃な価格でありながら高品質なオーディオ・インターフェースとして評価されています。

その特徴的な部分は、MIDAS設計のマイクプリアンプにより、高品質な録音が可能であること。

また、2つの入力と出力を持つため、マイクと楽器を同時に接続することができます。

さらに、48bitの高解像度により、クリアな音質を提供可能。

ギターやベースなどの高インピーダンス出力機器を直接接続できるHI-Z入力に対応しています。

USBバスパワー駆動によりコンセントに挿す必要がなく持ち運びにも便利で、初心者から経験者まで幅広く使える製品です。

| マイク対応端子 | 1箇所 |

|---|---|

| ファンタム電源対応端子 | 1箇所 |

| ループバック機能 | なし |

| 最大ビットレート | 16-Bit |

| 最大サンプリングレート | 48kHz |

| 外形寸法 | (幅)163×(高さ)46.45×(奥行き)125mm |

| 質量 | 0.5kg |

Behringer U-PHORIA UMC204HD

【Behringer U-PHORIA UMC204HD】は、MIDAS設計のマイクプリアンプを搭載した2入力4出力のUSBオーディオインターフェースです。

24bit/192kHzの高解像度に対応し、入力にはHI-Z入力に対応したXLR/フォーンコンボ端子を採用。

また、外部エフェクターを挿入できるインサート端子を装備しています。

Avid ProTools、Ableton Live、Steinberg Cubaseなどの音楽制作ソフトウェアとの互換性があり、USBバスパワーで駆動。

| マイク対応端子 | 2箇所 |

|---|---|

| ファンタム電源対応端子 | 2箇所 |

| ループバック機能 | なし |

| 最大ビットレート | 24-Bit |

| 最大サンプリングレート | 192kHz |

| 外形寸法 | (幅)185×(高さ)46.45×(奥行き)130mm |

| 質量 | 0.6kg |

各製品のスペック比較

上記で紹介した6つのおすすめ商品のスペックを、表にしてわかりやすく比較しました。

| 商品名 | YAMAHA AG03 | YAMAHA AG06mk2 | Steinberg UR22C | Steinberg UR12 | Behringer U-PHORIA UMC22 | Behringer U-PHORIA UMC204HD |

|---|---|---|---|---|---|---|

| マイク 対応端子 | 1箇所 | 2箇所 | 2箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 2箇所 |

| ファンタム 電源対応端子 | 1箇所 | 2箇所 | 2箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 2箇所 |

| ループバック 機能 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |

| 最大 ビットレート | 24-Bit | 24-Bit | 32-Bit | 24-Bit | 16-Bit | 24-Bit |

| 最大 サンプリング レート | 192kHz | 192kHz | 192kHz | 192kHz | 48kHz | 192kHz |

| 外形寸法 | [幅] 185mm [高さ] 46.45mm [奥行き] 130mm | [幅] 152mm [高さ] 63mm [奥行き] 201mm | [幅] 159mm [高さ] 47mm [奥行き] 159mm | [幅] 159mm [高さ] 46mm [奥行き] 144mm | [幅] 163mm [高さ] 46.45mm [奥行き] 125mm | [幅] 185mm [高さ] 46.45mm [奥行き] 130mm |

| 質量 | 0.6kg | 0.9kg | 1.0kg | 0.85kg | 0.5kg | 0.6kg |

| 商品ページ | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |

よくある質問

- オーディオ・インターフェースの主な役割は何ですか?

-

オーディオ・インターフェースの主な役割は、マイクや楽器からのアナログ信号をデジタル信号に変換し、それをコンピュータに送信することです。

また、コンピュータからのデジタル信号をアナログ信号に変換して、ヘッドフォンやスピーカーから出力します。

- ファンタム電源とは何ですか?

-

ファンタム電源は、特定のタイプのマイク(主にコンデンサーマイク)が必要とする電源です。

これらのマイクは、音声信号を電気信号に変換するために電力を必要とします。

- ループバック機能とは何ですか?

-

ループバック機能は、オーディオ・インターフェースが自身の出力を再度入力として読み取る機能のことを指します。

これにより、ライブ配信中に自分の音声をリアルタイムでモニタリングすることが可能になります。

- ビットレートとサンプリングレートの違いは何ですか?

-

ビットレートは、音声データの精度を表すもので、高ければ高いほど音質が良くなります。

一方、サンプリングレートは、1秒あたりのサンプル数を表し、これも高ければ高いほど音質が良くなります。

- どのオーディオ・インターフェースを選べばいいですか?

-

オーディオ・インターフェースの選び方は、あなたのニーズによります。

例えば、何台のマイクを接続したいのか、ファンタム電源が必要かどうか、どの程度の音質が必要かなど、あなたの状況に合わせて選ぶことが重要です。

まとめ

オーディオ・インターフェースは、Vtuberの配信において音声のクオリティを向上させるための重要な機材です。

選び方のポイントとしては、マイク対応端子の数、ファンタム電源対応端子の数、ループバック機能の有無、最大ビットレート、最大サンプリングレート、外形寸法、質量などが挙げられます。

今回紹介した商品は、それぞれ異なる特徴と性能を持っています。

これらの中から、自分の配信スタイルや予算に合ったものを選ぶことが大切です。

まめこ

まめこオーディオ・インターフェース選びはあくまで一部の要素に過ぎません

良質な配信を行うためには、機材だけでなく、配信内容や視聴者とのコミュニケーションも重要です。

これらをバランス良く考えながら、自分だけの配信スタイルを見つけていきましょう。

\ プロ御用達の音響機材通販サイト /

【サウンドハウス】

【サウンドハウス】は、楽器店の中でもトップクラスのシェアを誇る『楽器・音響機材』の通販サイト。

プロのミュージシャンも多く利用し、「音楽をやっている人で知らない人はいない」といっても過言ではありません。

常に最新の製品や人気商品を取り揃えており、正規品を安心して購入できることでも人気。

楽器や音響機材、レコーディング機器、防音設備なども揃っているので、音楽環境をトータル的に構築できます。

サウンドハウスの特徴

- 豊富な品揃えと圧倒的な低価格

- 安心して正規品を購入できる

- アフターサービスが充実している

- 高還元率のポイント制度がある

まめこ

まめこ私も収録機材は大体サウンドハウスで購入しています!

\ 豊富な品揃えと圧倒的な低価格 /